Gegen das Vergessen – Sozialwissenschaftliches Archiv Konstanz

Was es für die Wissenschaft in einem Land bedeutet, wenn totalitäre Regime an die Macht kommen, können wir auch heute wieder weltweit beobachten: einen brain drain sondergleichen. Nach 1933 wanderten zahlreiche sehr kluge Denkerinnen und Denker aus Deutschland aus. Viele WissenschaftlerInnen ihrer Generation sahen sich ins Exil gezwungen. An der New School for Social Research, seinerzeit University in Exile genannt, in New York City fanden viele SoziologInnen eine neue Heimat. Das bedeutete jedoch auch, dass sich ihre Schriften und später auch ihre Nachlässe in Amerika oder anderswo auf der Welt befanden – nicht in Deutschland.

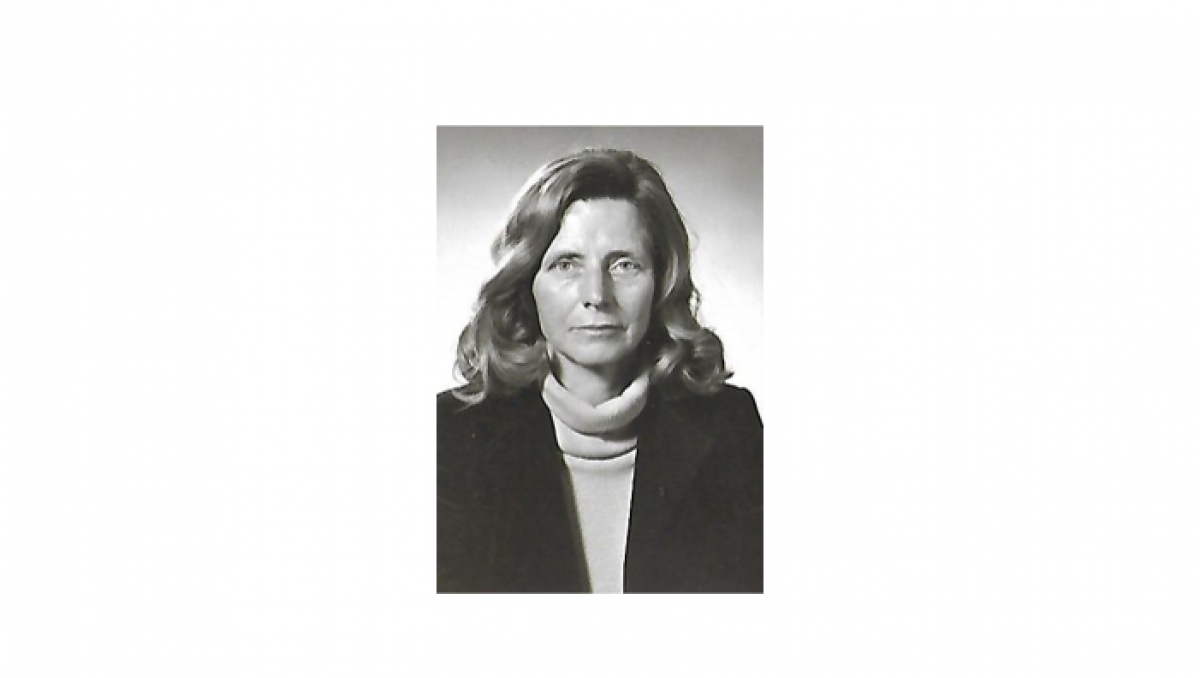

Dies brachte den Religionssoziologen Carl Mayer, der 1933 aus Deutschland emigriert war und von 1934 bis 1966 an jener New School for Social Research arbeitete, in den 70er-Jahren auf eine Idee: Das noch verfügbare Material emigrierter WissenschaftlerInnen sollte in einem Archiv in Deutschland gelagert werden, um ihr intellektuelles Wirken vor der Vergessenheit zu bewahren. 1973/74 wirkte er als Gastprofessor an der Universität Konstanz und animierte die Assistenten von Thomas Luckmann, damals Soziologieprofessor an dieser Universität, sich für die Gründung einer solchen Einrichtung einzusetzen.

„Es heißt, manche der Nachlässe seien in einem alten, stillgelegten U-Bahn-Schacht in New York gelagert worden“, sagt Jochen Dreher, Geschäftsführer des Sozialwissenschaftlichen Archivs Konstanz (SAK), um zu verdeutlichen, dass die Archivgründung 1974 eine Rettung dieser Materialien bedeutete. In den folgenden Jahren entwickelte sich das SAK stetig weiter und fungiert seit 2002 sogar als Zentralarchiv der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Dem SAK-Vorstand gehören neben Jochen Dreher Christian Meyer (Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Universität Konstanz), Hubert Knoblauch (Professor für Allgemeine Soziologie und Theorie moderner Gesellschaften an der TU Berlin) sowie Oliver Kohl-Frey (Direktor des Kommunikations-, Informations-, Medienzentrums der Universität Konstanz) an.

„Im Prinzip sind wir das wichtigste Archiv für Sozialwissenschaften im deutschsprachigen Raum, zusammen mit unserem Partnerarchiv, dem Archiv für die Geschichte der Soziologie in Österreich. Wir haben hier entscheidende Nachlässe und andere Sammlungen von sehr renommierten Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern.“

Jochen Dreher, Geschäftsführer des Sozialwissenschaftlichen Archivs Konstanz (SAK)

Schätze des Sozialwissenschaftlichen Archivs Konstanz

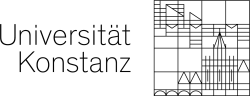

Als wichtigsten Bestand des Archivs nennt Dreher den Nachlass von Alfred Schütz, des Gründervaters der phänomenologisch orientierten Soziologie. Sein Nachlass liegt hier zwar nur in Kopieform vor, bzw. auf Mikrofilm, doch dies ist laut Dreher mittlerweile genauso wertvoll wie im Original. Weitere Nachlässe stammen von Thomas Luckmann und seinem Freund und Kollegen Peter Berger, die mit ihrem Werk „The Social Construction of Reality“ von 1966 einen Klassiker der soziologischen Disziplin verfassten. Von den Nachkriegssoziologinnen und -soziologen enthält das Archiv Originalnachlässe von Heinrich Popitz, eines entscheidenden Machttheoretikers in der Soziologie, und von Hans-Paul Barth, eines sehr wichtigen Stadt- und Architektursoziologen. Nicht nur eigene Schriften oder Korrespondenzen, Popitz hat auch zahlreiche Gemälde geschaffen, die ebenfalls dem SAK anvertraut wurden.

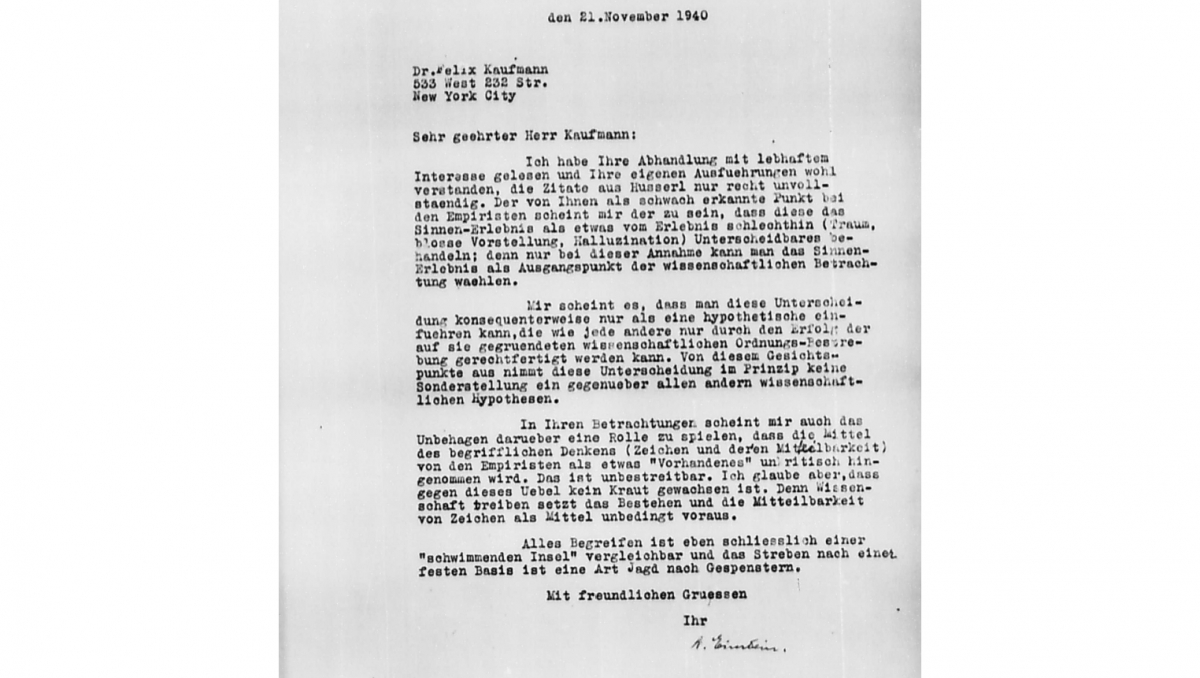

Und Frauen? Diese, gibt Dreher zu, seien in dem Archiv noch unterrepräsentiert. Jüngst bekam das Archiv aber den Nachlass von Hannah Arendt auf Mikrofilm. „Derzeit sehr gefragt ist auch Benita Luckmann, die als Ehefrau von Thomas Luckmann zu Lebzeiten in dessen Schatten stand. Auch ihren Nachlass haben wir hier. Mehrere Wissenschaftlerinnen, darunter eine Gastprofessorin aus Argentinien, sind ins Archiv gekommen, um über Benita Luckmann zu forschen, die den Begriff der kleinen Lebenswelten geprägt hat. Anlässlich des wiederauflebenden Interesses haben wir schon einen Workshop zu Benita Luckmann am Archiv organisiert“, erklärt der Geschäftsführer des Archivs.

Sammeln, forschen, publizieren

Das Archiv ist nicht nur Sammelstelle – gleichzeitig handelt es sich auch um eine Forschungseinrichtung der Universität Konstanz zur Ideengeschichte der Soziologie. Thematisch konzentriert sich diese auf die phänomenologisch orientierte Soziologie. Dabei geht es darum, wie Realität sozial konstruiert wird, wie sie durch Beschreibung bewussten Verhaltens oder alltäglicher Interaktionen zugänglich wird. Gerade hat Dreher mit zwei Kollegen die Arbeiten an dem Sammelband „Phänomenologie und Kritische Theorie“ abgeschlossen, der Ende des Jahres bei Suhrkamp erscheinen wird.

„Außerdem wird am Archiv zur Wissens- und Kultursoziologie, Sozialtheorie und Handlungstheorie geforscht“, sagt Dreher und fährt fort: „Oft wenden sich auch Historikerinnen und Historiker an uns, die zur Soziologiegeschichte und Emigration arbeiten.“

Als WissenschaftlerIn das Archiv nutzen

Das SAK ist ein Präsenzarchiv. Bestände werden nicht verliehen, stattdessen kommen immer wieder deutsche sowie internationale WissenschaftlerInnen zu Forschungsaufenthalten ans Sozialwissenschaftliche Archiv, aus Europa, den USA, Südamerika und Japan beispielsweise. Sie melden ihren Forschungsaufenthalt vorher an, schicken also einen Benutzungsantrag und können vor Ort direkt mit den Materialien arbeiten, die Literatur nutzen und scannen.

Das Archiv verfügt aber auch über große digitale Archive, die sich im Aufbau befinden, zum Beispiel das Archiv der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Und die Arbeiten an der Digitalisierung des Thomas- Luckmann-Archivs sind beinahe abgeschlossen.

© Universität Konstanz, Marion VoigtmannDie Bestände in den Archivschränken werden nach und nach digitalisiert.

„Unser neues Zukunftskonzept für das Archiv sieht vor, dass wir zumindest einen Großteil unserer Bestände digitalisieren und irgendwann in der Zukunft digital zur Verfügung stellen.“

Jochen Dreher

Finanzierung vorausgesetzt. Dann wird man aus aller Welt auf die Bestände zugreifen können. Ein bisschen bedauert der Archiv-Geschäftsführer, dass dann nicht mehr so viele Leute ans Archiv kommen werden, weil die BesucherInnen das Archiv auch lebendig machen.

Eine internationale Angelegenheit

Dass ein Archiv, dessen Gründungsgedanke war, Materialien Emigrierter zu sammeln, seit seinen Anfängen eine internationale Angelegenheit ist, liegt auf der Hand. Das SAK unterhält bis heute vielfältige internationale Kooperationen, vor allem mit den USA, mit Japan, Argentinien, Brasilien und Kolumbien. Besonders engen Kontakt hat es mit seinem Partnerarchiv an der Waseda University in Tokio, das ebenfalls ein Alfred-Schütz-Archiv besitzt. Beide Archive tauschen nicht nur sehr viele Materialien miteinander aus, sondern auch viele WissenschaftlerInnen nehmen die Gelegenheit zu Gastaufenthalten wahr.

Dem SAK werden auch immer wieder Materialien angeboten, etwa wenn anderswo ein Archiv aufgelöst wird. So erhielt es die Mikrofilmkopien mit dem Nachlass von Hannah Arendt vom Center for Advanced Research in Phenomenology von der University of Memphis.

50 Jahre Sozialwissenschaftliches Archiv Konstanz

Letztes Jahr feierte das SAK sein 50-jähriges Bestehen und veranstaltete aus diesem Anlass die Tagung „Die Zukunft der Tradition – 50 Jahre Sozialwissenschaftliches Archiv Konstanz”. Dabei wurden Archive als Wissensbewahrungssysteme und Gedächtnisorte verstanden, die die sozialwissenschaftliche Tradition mit beeinflussen, indem sie entscheiden, welche Bestände aufgenommen werden und welche nicht. Außerdem widmet sich die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Schutzian Research – A Yearbook of Lifeworldly Phenomenology and Qualitative Social Science – „Commemorating the 50th anniversary of the Social Science Archive Konstanz” (Vol. 16, Zeta Books, 2024) dem Jubiläum. Herausgegeben wurde diese Ausgabe von Anush Yeghiazaryan und Daniela Griselda López.

Titelbild: Mikrofilm-Nachlass von Hannah Arendt. Copyright: Universität Konstanz, Marion Voigtmann

Zitatbild: Jochen Dreher im Archiv. Copyright: Universität Konstanz, Marion Voigtmann