Gemeinsam etwas auf der Welt bewegen

Wo Menschen wohnen, arbeiten oder Industrie und Landwirtschaft betreiben, finden sich auch potentiell giftige Chemikalien in der Umwelt. Doch wie kann überhaupt herausgefunden werden, ob eine Substanz für den Menschen giftig ist oder nicht? An der Universität Konstanz entwickeln ToxikologInnen hierfür tierversuchsfreie Testverfahren. Aber nicht nur das: Durch die enge Zusammenarbeit mit Regulationsbehörden, Interessenverbänden und der Industrie bringen sie mit dem CAAT-Europe die internationale Gesetzgebung zur tierversuchsfreien Sicherheitstestung von Chemikalien in einem beispiellosen Tempo voran.

Nicht jedes Gift ist sofort tödlich

Kommt der menschliche Körper mit giftigen Chemikalien in Kontakt, hat dies in der Regel negative Auswirkungen. Anders als bei Verätzungen, Hautirritationen oder gar dem Tod durch Vergiftung sind jedoch längst nicht alle diese Auswirkungen sofort ersichtlich. Ganz im Gegenteil: Es gibt viele Chemikalien, die uns nur dann schaden, wenn wir ihnen dauerhaft ausgesetzt sind; wieder andere verursachen Schäden, die sich erst nach längerer Zeit offenbaren – beispielsweise indem sie Krebs verursachen oder bei Ungeborenen oder Kindern zu Entwicklungsschäden führen.

Während es für den Nachweis akuter Toxizität bereits anerkannte tierversuchsfreie Sicherheitstests gibt, fehlen diese zur Identifizierung von Chemikalien, die zeitverzögert zu erkennbaren Schädigungen führen. „Bestehende Testverfahren unter Verwendung von Tierversuchen dauern oft Jahre und das Testen einer einzigen Chemikalie kann Kosten in Millionenhöhe verursachen“, berichtet Marcel Leist, Professor für in-vitro-Toxikologie und Biomedizin an der Universität Konstanz und Ko-Direktor des CAAT-Europe.

"Die Folge ist, dass in vielen Fällen nur ein minimales Testprogramm durchgeführt wird. Dadurch besteht zum Beispiel im Bereich der Industriechemikalien ein gewaltiges Informationsdefizit bezüglich giftiger Wirkungen und dringender Bedarf für schnellere und kosteneffizientere Verfahren, die gleichzeitig zuverlässig sind."

Marcel Leist

Ungeborene und Kinder sind besonders vulnerabel

Zu den am schwierigsten nachzuweisenden – und damit auch zu testenden – Folgen von Chemikalienkontakt gehören Entwicklungsstörungen bei Kindern. So kann beispielsweise der Kontakt mit einer Chemikalie für eine werdende Mutter folgenlos bleiben, das Ungeborene im Mutterleib dagegen nimmt Schaden. Und auch nach der Geburt ist die Gefahr noch längst nicht gebannt: „Menschliche Babys kommen in einem viel früheren Entwicklungsstadium zur Welt als die der meisten anderen Säugetiere. Die frühe Hirnentwicklung eines Kindes ist erst zwei Jahre nach der Geburt abgeschlossen, ganz zu schweigen von der immensen Umorganisation des Gehirns, die noch einmal in der Pubertät stattfindet“, sagt Leist.

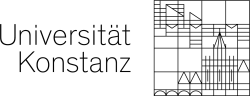

© AG LeistNervenzellen gehen oft weitverzweigte Netzwerke untereinander ein (links). Neurotoxische Substanzen können unter anderem dazu führen, dass diese Vernetzung fehlerhaft oder gar nicht verläuft (rechts).

Die Aufnahme von Schadstoffen über die Muttermilch oder der Kontakt mit Chemikalien im Kindesalter stellen also ebenfalls ein hohes Risiko dar – insbesondere für das sich entwickelnde Gehirn. Doch wie äußert sich die sogenannte Entwicklungsneurotoxizität von Chemikalien und warum ist sie so schwierig zu testen? „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass neurotoxische Chemikalien nicht unbedingt dazu führen, dass Zellen unseres Nervensystems absterben. Sie sorgen aber zum Beispiel dafür, dass sich die Nervenzellen im Gehirn falsch oder unvollständig vernetzen. Die Zellen sind dann zwar da, kommunizieren aber nicht richtig miteinander“, erklärt Leist. Folgen können zum Beispiel Sprach- und Aufmerksamkeitsstörungen oder andere kognitive Defizite sein.

Tierversuche als notwendiges Übel?

Wenn es nun um tierversuchsfreie Testmethoden geht, dann sind das im Falle der Konstanzer Forschenden vor allem menschliche Zellkulturen, die mit der zu überprüfenden Chemikalie in Kontakt gebracht werden – sogenannte in-vitro-Verfahren (vom Lateinischen: „im [Reagenz-]Glas“). Um herauszufinden, ob eine Chemikalie beispielsweise Hautirritationen verursacht, sind solche in-vitro-Testungen eins zu eins möglich: Forschende generieren dafür menschliche Haut in der Zellkultur und beobachten, ob der Chemikalienkontakt zu einer direkten Schädigung führt. Das geht natürlich bei Folgen wie Krebs, Organschäden oder eben den Entwicklungsstörungen des Nervensystems, mit denen sich die Arbeitsgruppe von Leist schwerpunktmäßig beschäftigt, in dieser Form nicht.

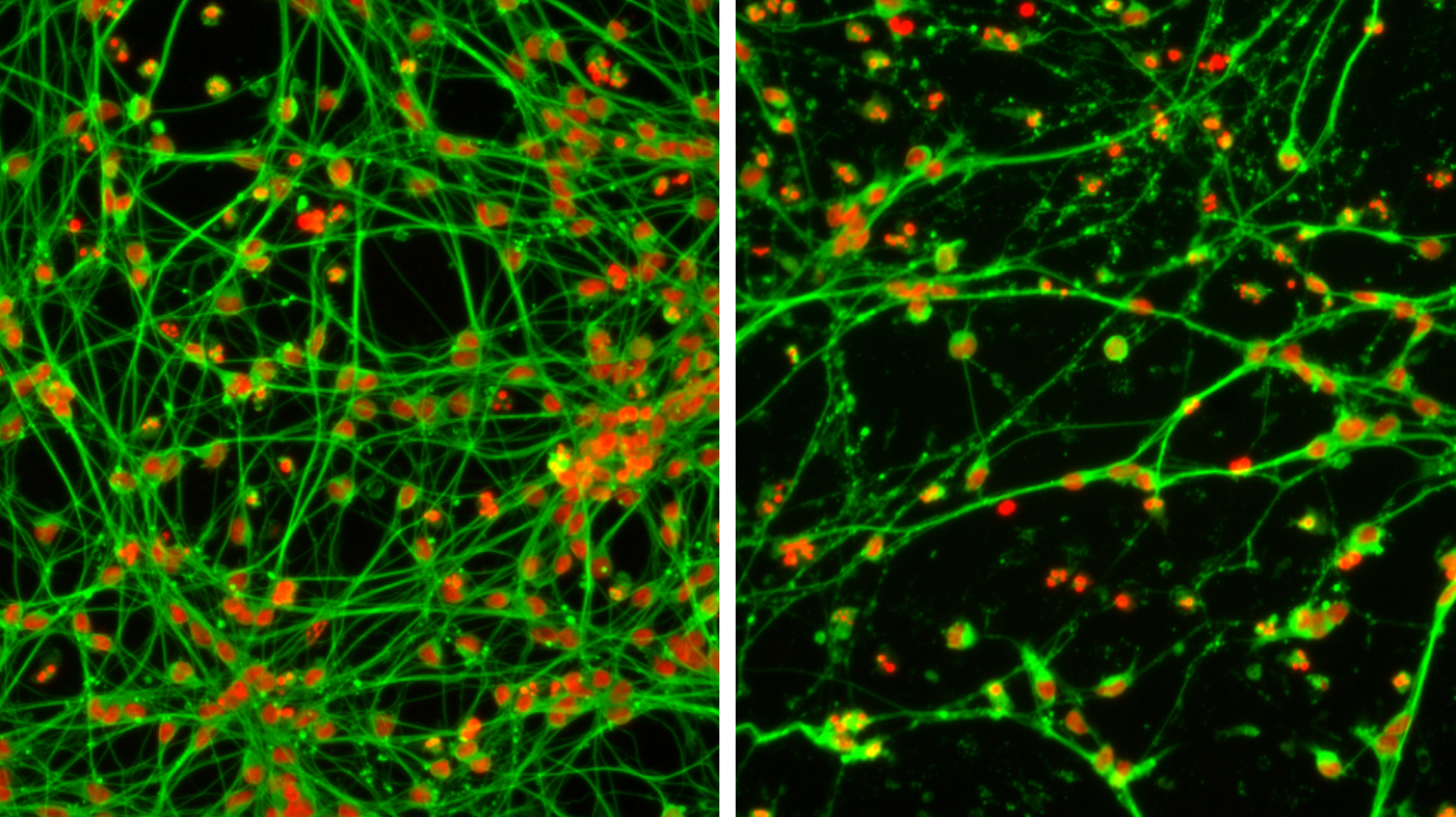

© AG LeistMikroskopische Aufnahme eines Nervenzellnetzwerkes, wie sie in der Arbeitsgruppe von Marcel Leist für die Testung von Substanzen entwickelt und verwendet werden.

„Es gibt Kritiker der in-vitro-Testung, die der Ansicht sind, dass das Testen komplexer Entwicklungsstörungen in der Zellkultur überhaupt nicht möglich sei, sondern nur im lebenden Organismus – sprich Tierversuch. Aber das ist ebenfalls zweifelhaft, denn Laborratten können ja beispielsweise auch keine Sprachstörungen entwickeln. Hinzu kommt, dass es fundamentale Unterschiede zwischen der Hirnentwicklung und -funktion bei Tieren und Menschen gibt. Wir sind daher der Überzeugung, dass unsere Arbeit mit menschlichen Zellkulturen gegenüber dem Tierversuch der vielversprechendere Ansatz ist, weil die Ergebnisse im Idealfall übertragbarer und daher für uns Menschen relevanter sind“, sagt Leist.

Ein einzelner Test ist nicht genug

Sein Team von der Universität Konstanz hat sich der Lösung des Problems daher gemeinsam mit internationalen KollegInnen aus weiteren Forschungseinrichtungen auf andere Weise genähert: Um Chemikalien auf Entwicklungsneurotoxizität zu testen und dabei die Komplexität von Entwicklungsstörungen des menschlichen Nervensystems zu berücksichtigen, verwenden sie nicht nur einen einzelnen Test. Stattdessen haben sie eine ganze Batterie aus insgesamt 17 verschiedenen in-vitro-Tests entwickelt, die alle auf menschlichen Stammzellen basieren und jeweils unterschiedliche Aspekte der Entwicklung des Nervensystems abdecken.

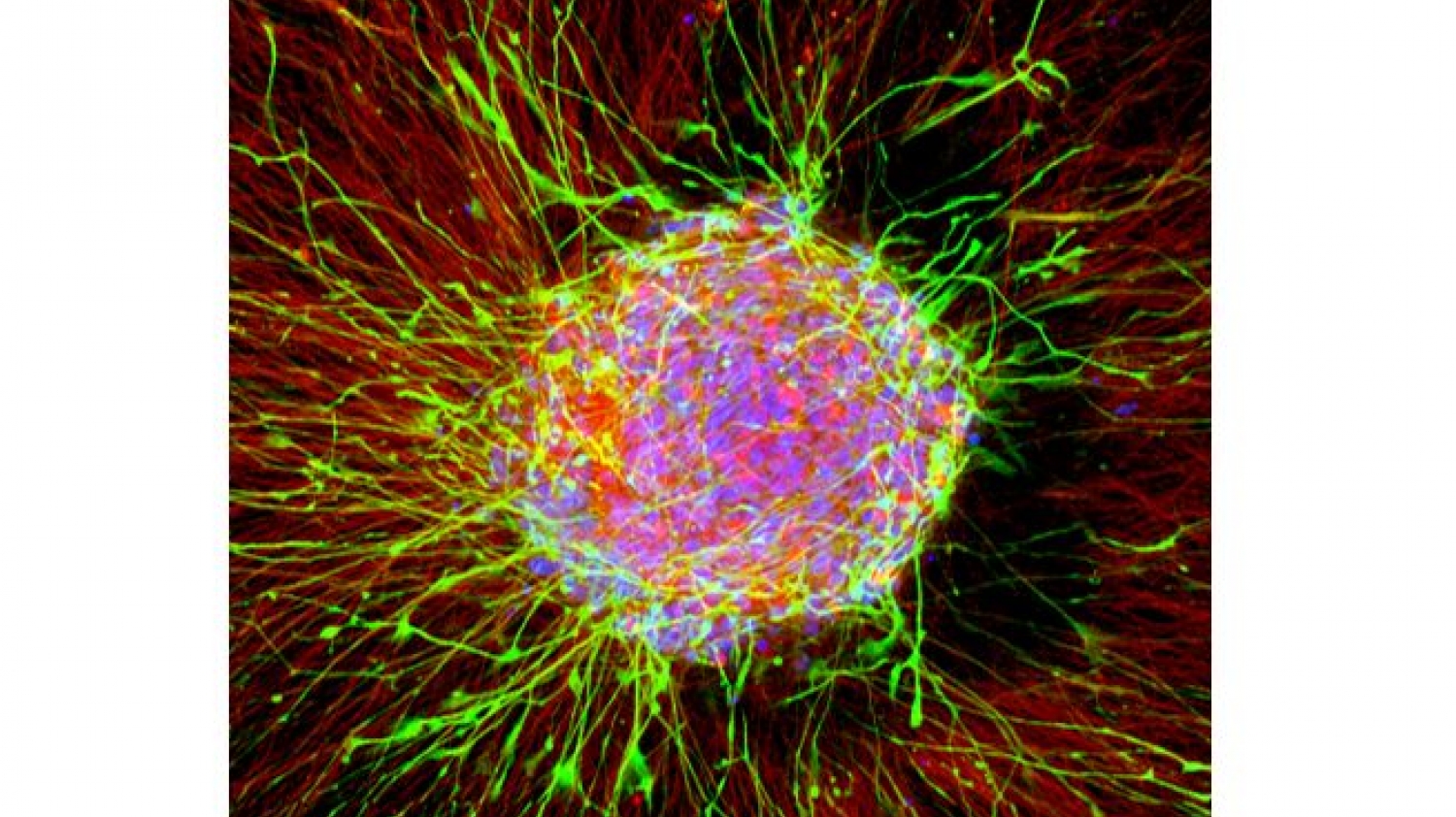

© Universität KonstanzFür das Screening von Substanzen mithilfe der in-vitro-Testbatterie kommen Hochdurchsatzmikroskope zum Einsatz, wie hier in einem Labor der Arbeitsgruppe Leist.

Der Fachwelt haben Leist und seine KollegInnen ihre in-vitro-Testbatterie bereits vorgestellt. Das Ergebnis ihrer Studie: Die zusammengestellte Testbatterie kann technisch bereits sehr gut umgesetzt werden und wurde auf über 200 Chemikalien angewandt. Einige der Daten wurden bereits von Behörden genutzt, und es zeichnet sich ab, dass die Messempfindlichkeit den Tierversuchen mindestens ebenbürtig ist. Darüber hinaus werden mit der neuen Methode Informationen zur Neurotoxizität erhalten, die so bisher nicht zur Verfügung standen. Die neue Testbatterie birgt also das Potential, die Entwicklungsneurotoxizität von Chemikalien schnell, kosteneffizient und mit der für die Regulation von Gefahrenstoffen notwendigen Aussagekraft zu testen.

Der lange Weg bis zur Anwendung

Von der Veröffentlichung in einem Fachjournal ist es meist noch ein langer Weg, bis eine solche Innovation weltweit Anwendung findet. Im Falle der in-vitro-Testbatterie ist das anders, denn neben der fachlichen Expertise kommt eine weitere Stärke des Standorts Konstanz zu tragen: Die enge Zusammenarbeit mit sämtlichen relevanten Interessengruppen. Das CAAT-Europe der Universität Konstanz stellt hierfür eine neutrale Plattform zu Verfügung, die Forschende, Industrie und Behörden zusammenbringt und ihnen die Möglichkeit zum konstruktiven Austausch vor und während laufenden Projekten bietet.

„Durch unseren regelmäßigen Austausch, zum Beispiel mit Regulatoren wie der Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) oder der United States Environmental Protection Agency (EPA), können wir sehr gezielt in Richtung Anwendung forschen. Denn wir haben die Bedürfnisse aller an der Regulierung von Chemikalien beteiligten Interessengruppen im Blick. Gleichzeitig sind diese über unsere Forschungsfortschritte im Bilde.“

Marcel Leist

Regulierungsbehörden wie die EFSA können neue Forschungsergebnisse daher frühzeitig bei der eigenen Strategieentwicklung im Bereich der Risikobewertung von Chemikalien berücksichtigen, bzw. schon während der Entwicklung mit eigener Expertise beitragen.

Alle wichtigen Player zu Besuch in Konstanz

Ein entscheidender Schritt beim Transfer der in-vitro-Testbatterie in die Anwendung fand im April 2024 mit der „5th International Conference on Developmental Neurotoxicity Testing (DNT5)“ statt, einer Fachtagung, die das CAAT-Europe in Konstanz organisierte. Zu Gast waren neben Forschenden und VertreterInnen wichtiger Regulationsbehörden und Chemiekonzerne auch eine internationale Delegation der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Das Ziel der Delegation: sich bezüglich der in-vitro-Testbatterie auf den neusten Stand bringen zu lassen und an einer Leitlinie für die künftige Verwendung der Batterie bei der Risikobewertung von Chemikalien zu arbeiten.

OECD-Leitlinien legen fest, wie Chemikaliensicherheit in den 38 OECD-Mitgliedsstaaten getestet und überprüft wird. Die durch die Leitlinien gesetzten Standards finden jedoch auch über die Mitgliedsstaaten hinaus Anerkennung. „Die gegenseitige Datenanerkennung bei der Chemikalientestung ist enorm wichtig. Wer am Welthandel teilnehmen möchte, muss sich mit seinen Handelspartnern auf gemeinsame Standards einigen, sonst wäre ein Austausch unmöglich und die Weltwirtschaft würde zusammenbrechen“, erklärt Leist. Für die in-vitro-Testbatterie, die in Konstanz in entscheidendem Maße mitentwickelte wurde, bedeutet das: Sobald es die entsprechende OECD-Richtlinie gibt, kann und wird die Testbatterie auch weltweit regulatorisch verwendet werden.

„Normalerweise dauert es viele Jahre, wenn nicht sogar ein bis zwei Jahrzehnte, bis dieser Schritt erreicht ist. Dass es in unserem Fall wohl deutlich schneller gehen wird, liegt auch daran, dass wir alle – Firmen, Forschungseinrichtungen, Regulatoren und die OECD – von Anfang an am selben Strang gezogen haben, um die bestehende Situation zum Positiven zu verändern.“

Marcel Leist

Headerbild: Bei der DNT5 Tagung kamen im April Forschende mit VertreterInnen großer Chemiekonzerne, internationaler Regulierungsbehörden und der OECD in Konstanz zusammen. © CAAT-Europe