Über Gehirnaktivität den Erfolg von Kampagnen messen

Gesundheitskampagnen in den Massenmedien, beispielsweise gegen Drogenmissbrauch oder zum Infektionsschutz während der Corona-Pandemie, sind ein wichtiges Instrument der Öffentlichen Gesundheitspflege (Public Health) und damit zum Schutz der Bevölkerung. Erst im Oktober 2024 startete beispielsweise die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unter dem Motto „Neudefinition von Alkohol“ eine europaweite Kampagne zur Aufklärung der europäischen BürgerInnen über die gesundheitlichen Auswirkungen von Alkoholkonsum. Laut WHO ist Alkoholkonsum aktuell für ein Elftel aller Todesfälle in der Europäischen Region direkt verantwortlich.

„Leider sind nicht alle dieser Gesundheitskampagnen gleich effektiv, wie unsere Forschung zur Wirksamkeit von öffentlichen Anti-Alkohol-Kampagnen gezeigt hat.“

Harald Schupp, Professor für Allgemeine und Biologische Psychologie an der Universität Konstanz und Mitglied des Konstanzer Exzellenzclusters „Kollektives Verhalten“

Doch wie könnte die Wirksamkeit von gesundheitsrelevanten Botschaften, beispielsweise von Fernsehspots zum Thema Suchtprävention, objektiv ermittelt werden, um Gesundheitskampagnen evidenzbasiert zu gestalten? Um geeignete Werkzeuge hierfür zu entwickeln, messen PsychologInnen des Konstanzer Exzellenzclusters „Kollektives Verhalten“ um Harald Schupp und Britta Renner in ihren Studien die Hirnaktivität von Zuschauer*innen, denen reale Präventionsvideos gegen riskanten Alkoholkonsum vorgespielt werden.

Mithilfe aufwändiger bildgebender Verfahren – wie funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) oder hochauflösender Elektroenzephalografie (EEG) – konnten sie in der Vergangenheit bereits zeigen, dass es bei der Betrachtung besonders wirksamer Videobotschaften zu einer verstärkten Synchronisation der Hirnaktivität der ZuschauerInnen kommt. ExpertInnen sprechen auch von einer hohen Inter-Subjekt-Korrelation der Messwerte. Bei weniger wirksamen Botschaften bleibt die Synchronisation der Hirnaktivitäten in diesem Maße aus.

https://youtu.be/Hc0XpYiwJFIMittels fMRT wurde die Gehirnaktivität mehrerer ProbandInnen gescannt, während diese Präventionsvideos zum Thema „Alkoholkonsum“ anschauten. Jedes der beiden im VIdeo dargestellten Gehirne steht für die durchschnittliche Gehirnaktivität bei je einer Hälfte der ProbandInnen. In rot gefärbten Bereichen nimmt diese zu einem gegebenen Zeitpunkt zu, in blau gefärbten ab. Bei besonders effektiven Videos ändert sich die Aktivität in beiden Gruppenteilen gleichermaßen, sprich die Hirnaktivitäten der ZuschauerInnen synchronisieren sich.

Dabei synchronisieren sich insbesondere diejenigen Hirnregionen, die mit Prozessen höherer Ordnung wie Aufmerksamkeit, Emotionen und persönlicher Relevanz verbunden sind. „Das zeigt, dass ein wichtiges Signal empfangen wird, das über das bloße Sehen und Hören hinausgeht. Wir nehmen an, dass das, was wir hier beobachten, eine Auseinandersetzung des Publikums mit der Botschaft der Videos ist“, so Martin Imhof, Wissenschaftler in der Arbeitsgruppe von Harald Schupp, der maßgeblich an dem Projekt beteiligt ist.

Warum nicht einfach nachfragen?

Um die verstärkte Synchronisation der Hirnaktivität von ZuschauerInnen bei effektiven Videobotschaften nachweisen zu können, stellten die Forschenden zunächst öffentlich eingesetzte Anti-Alkohol-Kampagnen zusammen. Basierend auf Befragungen ihrer ProbandInnen wurden die Videos in effektive und ineffektive Kampagnen unterteilt. „Diese Befragungen haben wir später mehrfach wiederholt und wir haben immer wieder die gleichen Zuordnungen erhalten. Die Wahrnehmung der einen Kampagnen als effektiv und die der anderen als ineffektiv ist also sehr robust – eine wichtige Voraussetzung für unsere Studien“, erklärt Karl-Philipp Flösch, Doktorand in der Arbeitsgruppe von Schupp. So konnten die Forschenden überhaupt erst die Hirnaktivitäten ihrer Proband*innen beim Betrachten effizienter Videos mit denen beim Betrachten ineffizienter Videos vergleichen.

Wenn aber der Selbstbericht der ProbandInnen zuverlässige Aussagen über die Effizienz von Kampagnen zulässt, welchen Vorteil bieten dann neuronale Maße wie die Inter-Subjekt-Korrelation im EEG oder fMRT? „Mit solchen neuronalen Maßen können wir Prozesse abbilden, die im Gehirn der ZuschauerInnen ablaufen, während diese die Videos schauen. Das ist im Selbstbericht durch die ProbandInnen nicht möglich. Wir haben also hier Analyse-Methoden für dynamische Reize – wie Videos oder Tonaufnahmen –, die zusammen mit dem Selbstbericht ein viel stärkeres Gesamtpaket darstellen“, so Schupp.

Zu aufwändig für die reale Anwendung?

Auch wenn die „Proof of Concept“-Studien der Konstanzer PsychologInnen vielversprechende Ergebnisse lieferten und zeigen, dass sich per EEG oder fMRT die Effektivität von Präventionsvideos erfassen lässt, so gibt es mit den Methoden doch ein Problem: Sie sind vergleichsweise teuer, komplex in der Durchführung und werden in der Regel in aufwändig elektromagnetisch abgeschirmten Laboren durchgeführt. Aus diesem Grund wurden den ProbandInnen die Präventionsvideos auch in Einzelsitzungen vorgeführt – die Stärke der Synchronisation der Hirnaktivität wurde nachträglich ermittelt.

„Wenn wir strikt an den Idealbedingungen, die in unseren Laboren herrschen, festhalten würden, kämen unsere Werkzeuge höchstwahrscheinlich nie zur realen Anwendung.“

Harald Schupp

Für eine Anwendung bei der Entwicklung von realen Gesundheitskampagnen wäre der Aufwand schlicht zu hoch. „Wir müssen also auf unserem ‚Proof of Concept‘ aufbauen und uns überlegen, wie wir die Methode für Gesundheitsorganisationen oder Agenturen nutzbar machen, die für die Entwicklung einer Kampagne nicht über unsere technischen Ressourcen verfügen“, so Schupp.

Weniger ist manchmal mehr

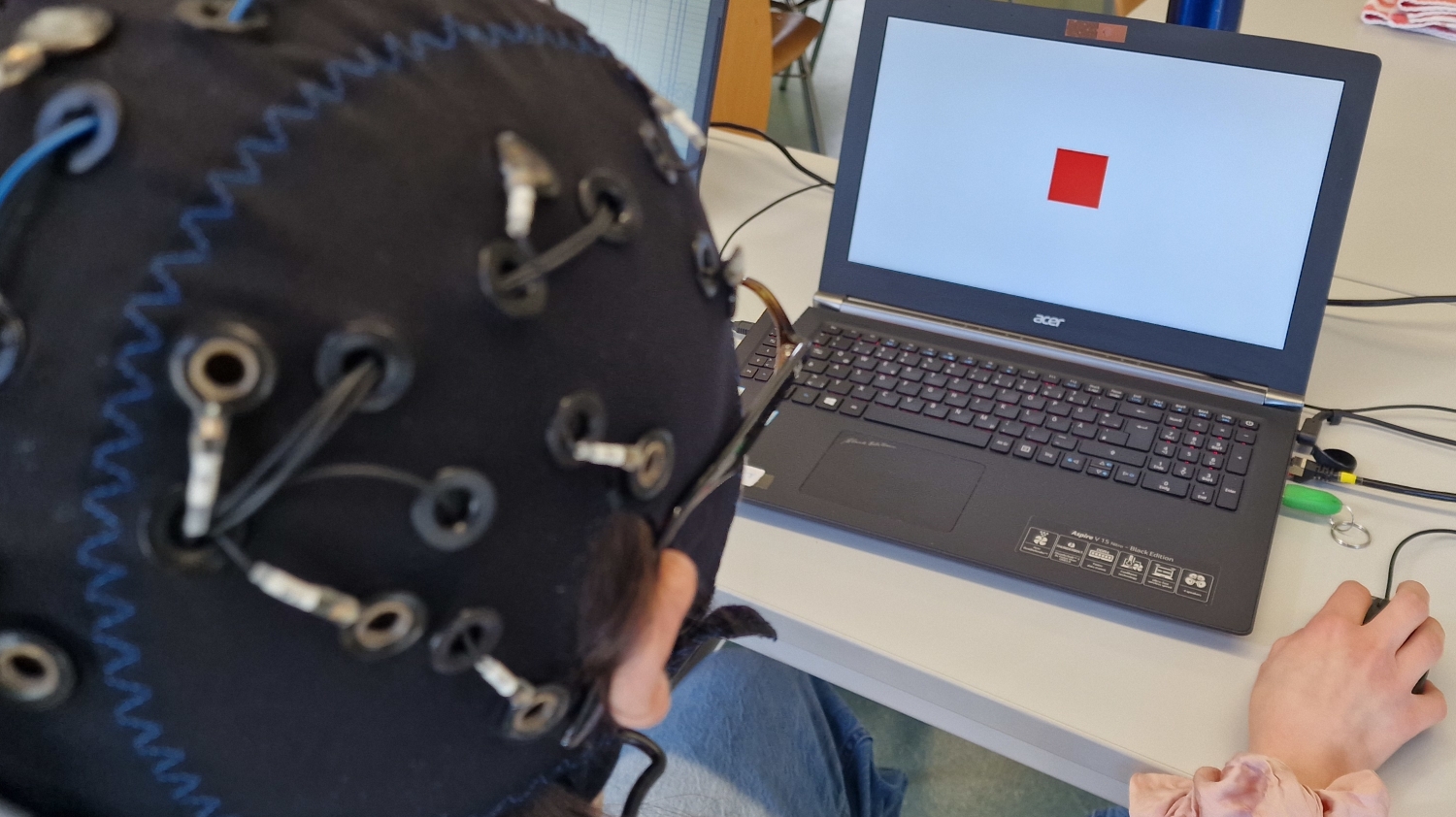

Die Lösung liegt in einer Verringerung der Anforderungen. In ihrer neuesten Studie aus dem Projekt haben die Konstanzer Forschenden daher einen entscheidenden Schritt gewagt und ihre Versuche aus dem abgeschirmten Labor in einen Seminarraum verlegt. Anstelle von EEGs mit 256 Elektroden haben sie tragbare, kabellose EEGs mit lediglich 24 Kanälen verwendet, die deutlich einfacher in der Handhabung und Anwendung sind als die hochauflösende Variante. Dadurch war es ihnen außerdem möglich, die Messungen an einer Gruppe von sechs Menschen gleichzeitig durchzuführen, während diese gemeinsam die Präventionsvideos schauten.

„Das entspricht natürlich viel mehr den Bedingungen, unter denen eine Anwendung außerhalb der Forschung denkbar ist“, sagt Schupp. „Kampagnenmaterialien könnten zum Beispiel mithilfe ‚neuronaler‘ Fokusgruppen vor dem Ausrollen der Kampagne auf ihre Wirksamkeit getestet werden.“ Tatsächlich konnten die Forschenden nachweisen, dass die Synchronisierung der Hirnströme bei besonders effektiven Videobotschaften gegen riskanten Alkoholkonsum auch unter diesen „Realbedingungen“ – mit kostengünstigerem und vereinfachtem technischem Aufwand – messbar ist. Ein erster wichtiger Schritt, um die Methode näher an die praktische Anwendung im öffentlichen Gesundheitsbereich zu bringen, ist also getan.

© Karl-Philipp Maria FlöschDie kabellosen EEG-Hauben werden am Fachbereich Psychologie der Universität Konstanz auch in der Lehre verwendet. Hier probiert eine Studentin ein klassisches EEG-Experiment (Oddball) aus.

Weitere Anwendungsmöglichkeiten in der Forschung

„Als Teil des Konstanzer Exzellenclusters ‚Kollektives Verhalten‘ interessieren wir uns ganz allgemein für die Verhaltens-Dynamiken von Kollektiven. Dass wir die EEG-Methode nun auf Gruppen anwenden können, ist daher auch für unsere weiteren Forschungsaktivitäten ein wichtiger Fortschritt“, sagt Schupp. So arbeitet sein Team gemeinsam mit anderen KollegInnen des Clusters gerade an einem Projekt, in dem die mobile EEG-Technologie genutzt werden soll, um effektive Gruppenkoordination auf der neuronalen Ebene zu erforschen.

Dafür messen sie die Hirnströme von Menschen, die gemeinsam spielen. Experimentelle Spiele erlauben, über die Variation der Spielregeln psychologische Kernprozesse sozialer Interaktionen zu untersuchen. „Wir erhoffen uns von diesem Ansatz ein mechanistisches Verständnis von erfolgreichem kooperativen Verhalten“, so Schupp.

Headerbild: Generiert mit KI von Gatherina | Adobe Stock, https://stock.adobe.com/de/images/brain-activity-showing-brain-waves-and...